- 国際NGOプラン・インターナショナル 寄付・募金で世界の女の子を支援

- プラン・ブログ

- 少数民族の子どもたちに図書で自信と力を!~ベトナム読書推進トレーニング~

少数民族の子どもたちに図書で自信と力を!~ベトナム読書推進トレーニング~

プログラム部

奥村 真知子

アジア

ベトナム便り

(更新)

ハノイに赴任して早くも半年が過ぎました。

この間、少数民族の子どもたちが受ける教育の質をよくしていくための3種類のトレーニングを、主に小学校の先生を対象に実施しました。そのうちの一つ、読書推進トレーニング(子どもにやさしい図書室トレーニング)は今後の学校での展開が楽しみな活動です。

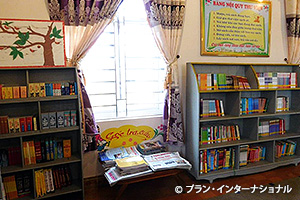

過去にプランが支援した小学校の図書室

「図書室」の現状

「小学校には教室以外にどんな部屋があったか?」と尋ねられたら、何を挙げますか。職員室、体育館・・・、そして多くの人が図書室を挙げるのではないでしょうか。

授業で触れた事柄について深く掘り下げたり、授業とはまったく関係のない世界に没頭させてくれたりする図書室が、日本の学校にはあって当たり前と捉えられているかと思います。ところが、私たちが支援するベトナムの少数民族地域の学校には、子どもたちが楽しく読める本などほとんどありません。

地域によっては教科書でさえ、1冊の古本を2人で使っている様子も見受けられるほどです。比較的設備の整った基幹校(以下、本校)においても、図書室という独立したスペースがない場合がほとんどであり、かろうじて書棚があっても、職員室に置かれ教科書だけが並べられていることや、倉庫で他の雑貨と一緒に埃をかぶった古本が雑然と置かれているなど、子どもたちが読書に親しむ空間とは程遠いのが実情です。

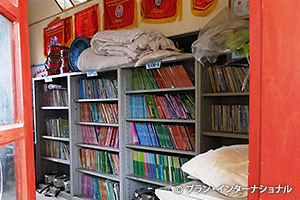

分校の多くには図書がない(トイレすらない)

設備の整った本校でも書棚に並ぶのは教科書のみ

読書推進トレーニング

そこで、まずこのトレーニングでは、学校に図書を置くことの意義、どのような形態の図書スペースがあり得るのか、そして、子どもたちが中心となった読書活動や図書コーナーの利用・運営方法などを指導します。私が出席した回では、ライチャウ省シンホー郡の小学校5校の先生方31人と、教育訓練局の職員1人が参加していました。先生の中には管理職やクラス担任を務める先生に加え、司書や、図工の先生なども含まれています。図書室がないのに司書がいることが不思議に思えましたが、これは政府の方針としては図書室があるべきとしているためだからだそうで、実際には他の業務を兼任しているとのこと。

参加者は学校ごとのグループに分かれ、それぞれの状況に合った長期的な図書スペースの運営方針やルールなどを立てました。トレーニングを終えてそれぞれの学校に戻った後には、子どもたちにも図書コーナーの計画や運営方法を指導することになっていて、活動が具体化していく予定です。

読書推進活動の計画を考える参加者

真摯に取り組む先生方

各校の先生方から、トレーニングを受けての感想や今後の取り組みについて聞くことができました。その一部を紹介します。

図書スペースは、簡易なものから国の基準に合った標準タイプへと徐々に発展させていきたいと思います。分校では学級文庫と移動式文庫を取り入れ、本校ではそれらに加え、野外文庫と標準的な図書室など、それぞれの環境にあった設置を考えて、子どもたちが「読書習慣」、「情報収集力」、「言語スキル」を身につけられるようにサポートしていきます。

ほとんどの子どもが少数民族なので、本を読んで知識を身につけ、さらに読んだ本に関し話し合うことで、子どもどうしのつながりやライフ・スキル(生きるための力)を養っていってほしいと思います。一番難しいのは、図書にふれる時間をいかに確保するかということです。子どもたちは帰宅すると、家事や年下の兄弟の世話をしないといけないし、そのために毎日学校に来られない子どももいます。一方学校は、授業が優先され、読書を含む課外活動の時間があまりないのが課題です。

私の学校の分校には、移動式文庫と学級文庫を導入することになりそうです。いつも新しい本に触れて楽しめるよう、週ごとに他の分校と図書をローテーションすればよいのではないかと思います。また、他の子どもの前で本を読む朗読コンテストをやったら子どもはわくわくするのではないでしょうか。

少数民族の子どもたちはそもそもベトナム語があまりできないので、それが読書推進活動の課題です。1、2年生には絵本が親しみやすいのではないかと思います。

ほとんどの子どもがモン族かザオ族出身で、ベトナム語は授業でしか使わず家では民族の言葉で話しています。それに学校には読み物としての本がほとんどありません。特に絵本は不足しているのが目下の課題です。

子どもが利用しやすい図書スペースを、本校・分校の先生方と子どもたちが一緒に作っていくことで、両者の関係性も強化されるのではないかと思います。

少数民族の子どもたちがベトナム語を苦手とし、本に触れる機会が少ないことが、読書推進における課題だとする先生が多かった一方で、読書に慣れ親しむようになれば、コミュニケーション力や表現力を鍛えられるだろうという期待もあることがわかりました。

図書の不足という物質的問題は、支援により軽減されることが想定されます。ただ、提供される本が活用され、読書を習慣化させるには、今後各学校での継続的な取り組みが必要です。トレーニングに参加した先生方が中心となり、計画が具体的活動につながっていくよう、今後も私たちはサポートを続けていきたいと思います。

関連リンク

あなたの寄付で、誰かの人生に可能性が生まれる。

公式SNS

世界の子どもたちの今を発信中