(2026年01月14日更新)

この記事では、持続可能な社会を実現するために欠かせない「ESD(持続可能な開発のための教育)」の考え方や、国内外でどのような取り組みが行われているのかを、わかりやすくまとめています。ESDがめざす基本的な理念をはじめ、日本や世界で進む実践例、そしてプラン・インターナショナルが取り組む教育支援について紹介しています。

もくじ

ESDとは?

ESDは「Education for Sustainable Development」の略で、日本語では「持続可能な開発のための教育」と呼ばれています。気候変動や貧困、資源の枯渇など、ますます深刻化する地球規模の課題を自ら考え、行動する力を養う教育として、いま世界的に注目されています。本記事ではESDの目的や背景、必要とされる理由について詳しく解説していきます。

ESDの目的

ESDの最大の目的は、「持続可能な社会の創り手」を育成することです。具体的には、以下の国際的な定義に基づいて、その実現に向けた人材の育成を目指しています。

| 国連ブルントラント委員会 | 将来の世代のニーズを満たす能力を損なうことなく、現在の世代のニーズを満たす開発 |

|---|---|

| IUCN/UNEP/WWF | 人間を支える生態系が有する能力の範囲内で営みながら、人間の生活の質を向上させること |

これら2つの定義を実現するための教育が、ESDです。持続可能な社会とは、地球環境の保全だけでなく、経済活動や社会的な公正も含め、未来世代へとその恩恵を継承できる社会を指します。そのため、ESDは多様な視点から総合的な教育を行い、個人の価値観や行動変容を促します。

持続可能な社会づくりの6つの視点

持続可能な社会を築くためには、物事を多角的に考えることが重要です。ESDでは、以下の「6つの視点」を重視しています。これらは、課題に対する理解と解決策を考える際の切り口となります。

- 多様性(いろいろある)

生物や文化、価値観など、さまざまな違いを認め、尊重する視点- 相互性(関わりあっている)

地球上のあらゆるものは、互いにつながり影響し合っていると捉える視点- 有限性(限りがある)

地球の資源や水、エネルギーには限りがあることを認識する視点- 公平性(一人一人大切に)

今の世代と未来の世代、両方にとっての公平さを大切にする視点- 連携性(力合わせて)

地域の人や企業、行政など、さまざまな立場の人々と協力・連携して課題解決にあたる視点- 責任制(責任を持って)

自らの行動が現在と未来、そして地域や地球全体に与える影響に責任を持つという視点

これら6つの視点を持つことで、一人ひとりが持続可能な社会づくりに向け、多面的かつ総合的に課題を理解し、実践する力が養われます。

持続可能な社会づくりのために重視される7つの能力・態度

持続可能な社会を担う創り手には、課題解決への主体的な関与とその際に求められる能力・態度が重要です。ESDが育成を目指す「7つの能力・態度」は以下の通りです。

- 批判的に考える力

情報や常識をうのみにせず、多角的に物事を捉え、本質を見抜く能力- 未来像を予測して計画を立てる力

現状から未来を予測し、あるべき姿を構想して、その実現に向けた計画を立てる能力- 多面的・総合的に考える力

物事をさまざまな側面から捉え、その背景やつながりを理解し、総合的に判断する能力- コミュニケーションを行う力

多様な価値観を持つ人々の意見を尊重し、対話を通じて考えを深め、表現する能力- 他者と協力する力

目標を共有する他者と協力し、対立やジレンマを乗り越えながら、解決策を生み出す能力- つながりを尊重する態度

自然環境や他者とのつながりを尊重し、共に生きようとする態度- 進んで参加する態度

課題解決に向けて、当事者意識を持ち、主体的に社会づくりに参画する態度

これらの能力や態度が身につくことで、個人の意識変容から社会全体の持続可能性実現に向けた具体的な行動へとつなげることができます。

企業・団体のESD推進の取り組みに関する

ご相談・お問い合わせはこちらから

ESDの歴史的な流れ

ここでESDの歴史を紐解いてみましょう。

| 1980年 | 「世界自然保全戦略」で「持続可能な開発」が示された |

|---|---|

| 2002年 | 日本政府が「持続可能な開発のための教育(ESD)」を提唱 |

| 2002年 | 第57回国連総会本会議で決議案が採択された |

| 2005年~2014年 | 「国連持続可能な開発のための教育の10年(DESD)」とした |

| 2013年 | 「ESDに関するグローバル・アクション・プログラム(GAP)※」が採択された

|

| 2019年 | 第74回国連総会において「持続可能な開発のための教育:SDGs実現に向けて(ESD for 2030)」が採択された |

ESD(持続可能な開発のための教育)は、2002年の「持続可能な開発に関する世界首脳会議(WSSD)」を契機に、日本の提唱も背景として国際的に認知が進んだ考え方です。その後、第57回国連総会で採択された「国連持続可能な開発のための教育の10年(2005~2014年)」や、2013年のユネスコ総会で承認された「ESDに関するグローバル・アクション・プログラム(GAP)(2015~2019年)」に基づき、ユネスコ主導のもと国際的な取り組みが進められてきました。

さらに2019年には、GAPの成果を引き継ぐ枠組みとして「ESD for 2030」が承認され、2020年から2030年までの10年間、SDGs達成に向けた教育の役割を強化することが国際社会で共有されています。2015年に採択されたSDGsにおいて、ESDは目標4のターゲット4.7に位置づけられ、近年ではSDGs全体の達成を支える重要な推進力として、教育政策や地域・学校現場、若者の参画を通じた実践が世界各地で進められています。

ESDとSDGsの関係

SDGs(持続可能な開発目標)は、2030年までの実現を目指して国連で採択された国際目標であり、貧困の削減、環境保護、ジェンダー平等、平和と公正など、社会が直面する幅広い課題の解決を掲げています。一方、ESD(持続可能な開発のための教育)は、こうした課題に向き合い、解決に取り組む人を育てるための教育の考え方です。

このように、ESDとSDGsは同じ未来を目指しつつ、「ESDは人を育てる教育」「SDGsは社会全体の目標」という補完関係にあります。

ESDは、SDGsの達成に不可欠な教育の理念として位置づけられており、特に目標4「質の高い教育をみんなに」のターゲット4.7では、その推進が明確に示されています。教育を通じて、持続可能な社会づくりに必要な知識や価値観、行動力を育むことは、目標4にとどまらず、SDGs全体の実現を支える重要な基盤となっています。

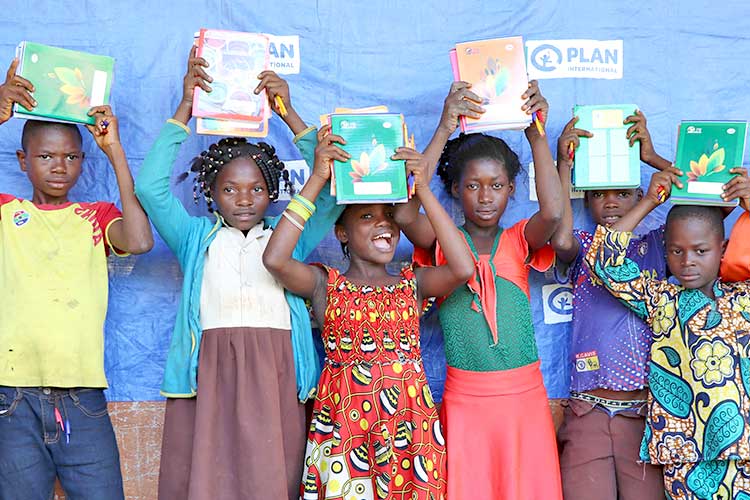

プラン・インターナショナルによるESD推進の取り組み

国際NGOプラン・インターナショナルは、「女の子や女性の権利」を活動の柱とし、ESDの理念に基づいた取り組みを国内外で進めています。日本では、教育や若者との連携を通じて、ジェンダー平等や社会課題を「自分事」として考え、行動につなげる活動を展開しています。ここでは、日本国内で行っている主なESD推進の取り組みをご紹介します。

デジタルコンテンツを用いた授業(ネパール)

オリジナル教材の提供

プラン・インターナショナルは、中学生や高校生を対象に、ジェンダー平等やグローバル課題について学べるオリジナル教材を無償でウェブサイトにて提供しています。たとえば、ジェンダーの視点を深める教材「『ジェンダー平等』ってなに?」や、途上国の現状をグループワークを通じて体験的に学べる教材が用意されています。これらは、生徒自らが主体的に考え、意見交換しながら、多角的なものの見方や批判的思考力といったESDが重視する力を育む内容となっています。

ユース・グループの活動支援

プラン・インターナショナルは、若者たちが中心となって社会課題を学び、政策提言や啓発活動を行うユース・グループの活動も積極的にサポートしています。こうした支援を通じて、若い世代が社会に対する問題意識を高め、自ら主体的に行動する機会を増やしています。これはまさに、ESDが目指す「持続可能な社会を創り出す担い手」の育成そのものです。

講師派遣やイベントの実施

さらに、プラン・インターナショナルでは、職員が学校や企業など各種イベント等で講演を行い、世界の子どもたちが抱える現実や、持続可能な社会づくりの重要性とそのためにできることを伝えています。体験談を交えながら、具体的で分かりやすいメッセージを届けることで、子どもや若者が自分の役割を考えるきっかけとなっています。

ESDが支える「誰一人取り残さない」社会の実現に向けて

2015年9月に国連で採択されたSDGs(持続可能な開発目標)は、2030年を期限とする国際目標です。現在は達成期限が近づくなか、取り組みの加速が強く求められています。しかし、気候変動による自然災害の頻発、新型コロナウイルス危機、国際情勢の不安定化や食料危機などの影響により、SDGsの進捗は大きな影響を受けており、目標達成に向けて一層の努力が必要とされています。

特に、女の子や障害のある子ども、少数民族や遠隔地に暮らす子どもたちは、こうした課題の影響を受けやすく、教育の機会を失うリスクが高い状況にあります。教育へのアクセスが制限されることは、個人の将来だけでなく、地域社会や国全体の持続可能な発展にも深刻な影響を及ぼします。

こうしたなかで重要となるのが、ESD(持続可能な開発のための教育)です。ESDは、知識の習得にとどまらず、社会の課題を自分ごととして捉え、主体的に行動する力を育む教育の考え方です。社会から疎外されがちな子どもたちが当事者として声をあげ、解決に向けて行動できるよう支える「ライフ・スキル教育」は、ESDとも深く結びついています。

プラン・インターナショナルは、世界の課題は国境を越えてつながっていると捉え、今後も「教育」を軸に、ESDの視点を大切にしながら、誰一人取り残さない社会の実現に向けた活動を進めていきます。

運営団体

国際NGOプラン・インターナショナルについて

国際NGOプラン・インターナショナルは、誰もが平等で公正な世界を実現するために、子どもや若者、さまざまなステークホルダーとともに世界80カ国以上で活動しています。子どもや女の子たちが直面している不平等を生む原因を明らかにし、その解決にむけ取り組んでいます。子どもたちが生まれてから大人になるまで寄り添い、自らの力で困難や逆境を乗り越えることができるよう支援します。