- 国際NGOプラン・インターナショナル 寄付・募金で世界の女の子を支援

- NEWS一覧

- 【開催報告】国際ガールズ・デー2022 オンライントークイベント「たかまつななさんと考える、女の子たちと気候変動」

【開催報告】国際ガールズ・デー2022 オンライントークイベント「たかまつななさんと考える、女の子たちと気候変動」

イベント

(更新)

プラン・インターナショナルは、2022年10月7日に、国際ガールズ・デーを記念したオンラインイベント「たかまつななさんと考える、女の子たちと気候変動」を開催しました。Zoomウェビナーで行ったイベントには、130人以上の方々がご参加くださいました。

今年の国際ガールズ・デー トークイベントには、株式会社笑下村塾代表のたかまつななさんをお招きしました。国内外の政治や教育の現場に自ら足を運んで取材をし、若者を中心とした多くの人々に社会問題を分かりやすく伝える活動に力を入れているたかまつさんと、プランのアドボカシーグループリーダーの長島職員が、気候変動が女の子や女性に及ぼす影響や課題をテーマに意見を交わしました。

たかまつななさん(左)と長島職員

気候変動は世界共通の喫緊の課題

はじめに長島職員より、近年の気候変動によって地球環境の変化が加速していることを、動画やスライドを交えて説明しました。1970年代に全世界で711件だった自然災害の発生は、2010年代には4倍以上の3000件へと増大。気候変動による異常気象で住まいを追われる「気候難民」の数は、現在の2000万人から、2050年までには2億人に達するという試算を紹介。気候変動対策は喫緊の課題であると述べました。

気候変動対策の鍵は学校教育

気候変動対策における教育の重要性

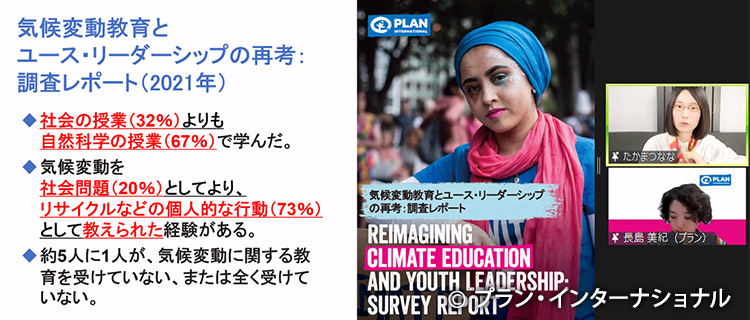

たかまつさんはヨーロッパでの取材経験を踏まえ、現地では若者たちも気候変動を身近な課題として受け止め、自らの言葉で発信していると説明。課題を解決するために、ドイツやスウェーデンでは学校の授業で「何か違うと思ったら声を上げること」の大切さを学んでいると話しました。また、「気候正義」※の考え方にも触れ、現地の若者たちから大人へのメッセージとして、「今後、気候変動の影響を大きく受けるのは私たち若い世代です。大人も傍観せずすぐに行動を起こすべき」という言葉を紹介しました。長島職員は、プランが2021年に発行したレポートを紹介。学校教育のなかでは気候変動を社会課題としてではなく、リサイクルなど個人的な行動の推奨に比重を置いた教え方が主流であると述べ、気候変動対策における教育の重要性にも言及しました。

- ※気候正義とは:気候変動による問題は、先進国や富裕層、既得権益層、先行世代が生み出したもので、その影響による途上国や貧困層、将来世代などの不利益への責任を負うべきという考え方。気候の公平性ともいう。

ジェンダーの視点から気候変動問題を考える

気候変動が女の子に及ぼす影響

気候変動の問題を考えるうえで、見過ごされがちなのが女の子や女性への影響です。長島職員はイラストを用い、気候変動が弱い立場に置かれている女の子や女性の教育や健康、安全を脅かす問題であることを解説しました。干ばつや洪水などの自然災害で被災した家庭では、家計の負担を減らすために女の子が早すぎる結婚(児童婚)や中途退学を強いられていること、食料が不足すると男の子の食事が優先されるため、女の子は栄養不良に陥りやすいといった事例を紹介。たかまつさんは、こうした現実はあまり知られていないため、今後はご自身でも積極的に発信していきたいと語りました。

「自分たちが何かを変えていく」という経験が未来につながる

プランは女の子が直面するさまざまな課題の解決にむけて、女の子たち自身が声を上げ、行動を起こすことを後押ししています。自信を身につけた大勢の女の子たちが、地域や社会全体に変化をもたらすアクターとして世界中で活躍しています。声を上げることの大切さについて、たかまつさんはご自身が取り組む日本の子どもたちへの主権者教育を例に挙げながら、まずは身近な課題から「自分たちでも何かを変えられる」という体験を積み上げていくことが、気候変動などのより大きな問題にも目をむけることにつながると述べました。

イベントの最後には、たかまつさんから若い世代にむけて、「行動することをあきらめないでほしい。現在の課題をより深刻にしないためにも、今から皆さんと一緒に行動していきたい」と力強いメッセージをいただきました。

ご参加くださった皆さま、誠にありがとうございました。

次回のイベントはプラン・ラウンジ11月です。

次回の予定

| 11月19日(土) | 11:00 ~12:00 |

|

あなたの寄付で、誰かの人生に可能性が生まれる。

公式SNS

世界の子どもたちの今を発信中

参加者の声