- 国際NGOプラン・インターナショナル 寄付・募金で世界の女の子を支援

- NEWS一覧

- 【開催報告】小中学生むけ夏休みイベント「ミッションSDGs:ゴール13 気候変動を乗り越えよ!」

【開催報告】小中学生むけ夏休みイベント「ミッションSDGs:ゴール13 気候変動を乗り越えよ!」

イベント

(更新)

2023年8月5日、プラン・インターナショナルの開発教育ボランティア「プラン・フレンズ※」が、子どもむけ夏休みイベントとして、ワークショップ「ミッションSDGs:ゴール13 気候変動を乗り越えよ!」を開催しました。4年ぶりの対面開催となった今回は、小学校4年生から中学校2年生までの子どもたち7名が参加しました。当日の様子をご報告します。

- ※プラン・フレンズ

プランの開発教育ボランティアグループ。教育現場での講義やワークショップを通して、途上国の子どもたちを取り巻く問題やプラン・インターナショナルの取り組みについて伝えています。

真剣に学ぶ参加者たち

ワークショップで学ぶ「気候変動って何だろう?」

今回の企画で目指したのは、以下の2点です。

- 途上国に目を向けつつ、気候変動という全世界が抱える問題について、現状を学び次世代を生きる若者の一人として、自分に何ができるのかを考える。

- 気候変動が引き起こしている問題を自分事としてとらえ、緩和のための対応と、今すでに困っている人の支援のために行動するきっかけ作りにする。

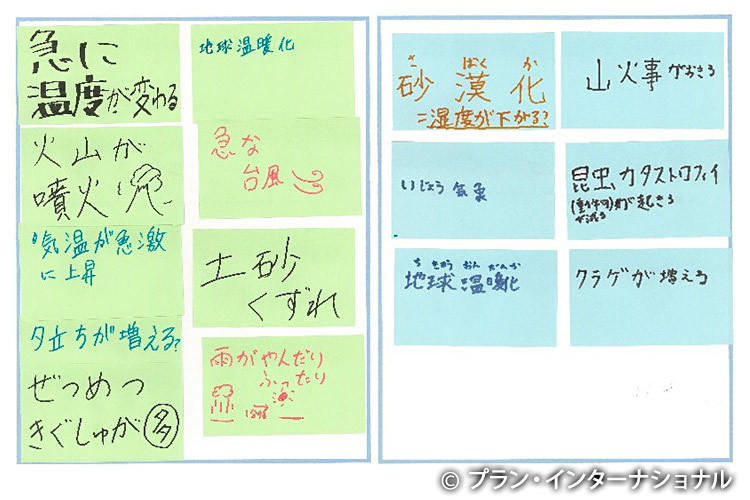

まず、子どもたちに「気候変動について知っていること」を自由に付箋紙に書き出してもらい、皆で共有することからスタートしました。「異常気象」「土砂崩れ」「砂漠化」「山火事が起きる」「気温が急激に上昇」「絶滅危惧種が増える」といった知識のほか、「昆虫カタストロフィ(昆虫の役割が機能しなくなって生態系が破壊される)」など、その場の大人たちが初めて耳にする言葉も登場。気候変動に関連するさまざまなキーワードが挙げられました。

参加者が書きだした「気候変動について知っていること」

気候変動がもたらす多様な影響と要因を考える

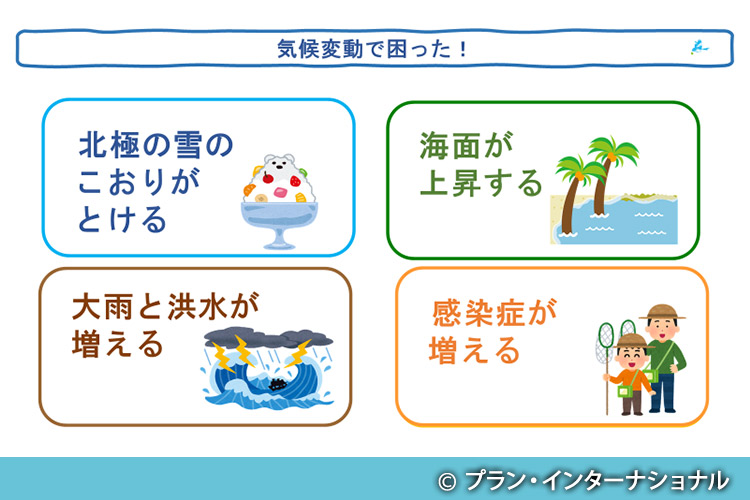

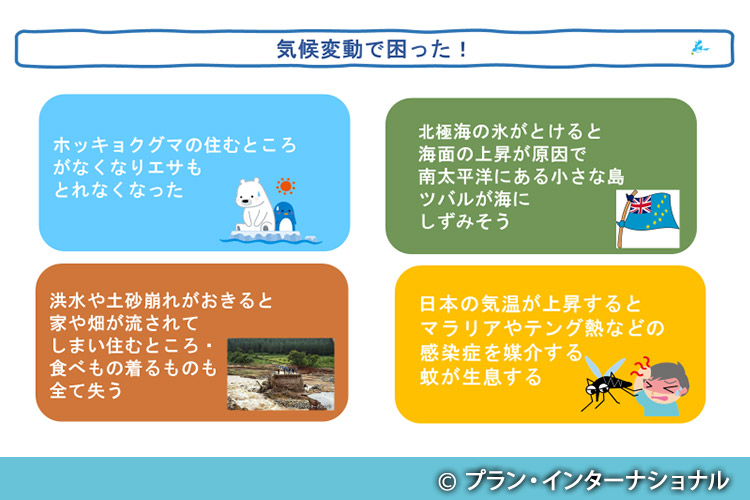

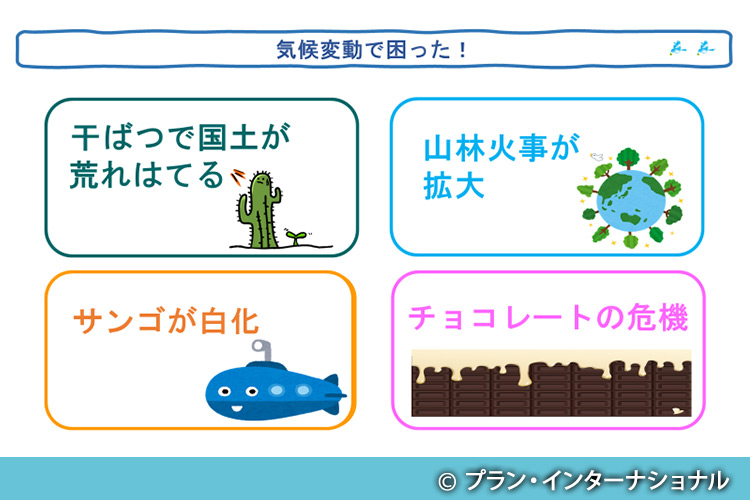

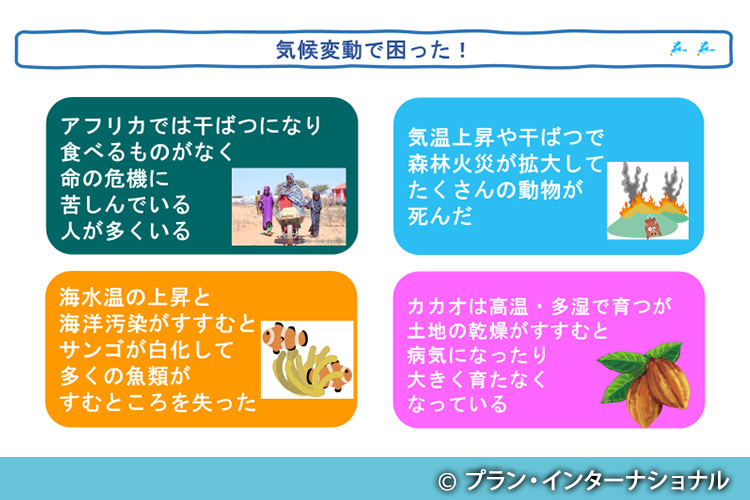

次に、気候変動がもたらす影響について、「北極の氷がとける」「海面が上昇する」「大雨と洪水が増える」「感染症が増える」「干ばつで国土が荒れはてる」「山林火事が拡大」「サンゴが白化」「チョコレートの危機」など、代表的な問題の例をスライドで紹介。また、ソマリアと南スーダンでの干ばつの状況について、映像を通して学びました。

さらに、気候変動をもたらす大きな要因と考えられている人間の活動にはどのようなものがあるのか、私たちの家庭でたくさん電気を使っている電化製品は何か、クイズを交えながら学びました。

グループワーク:私たちにできることを考えよう

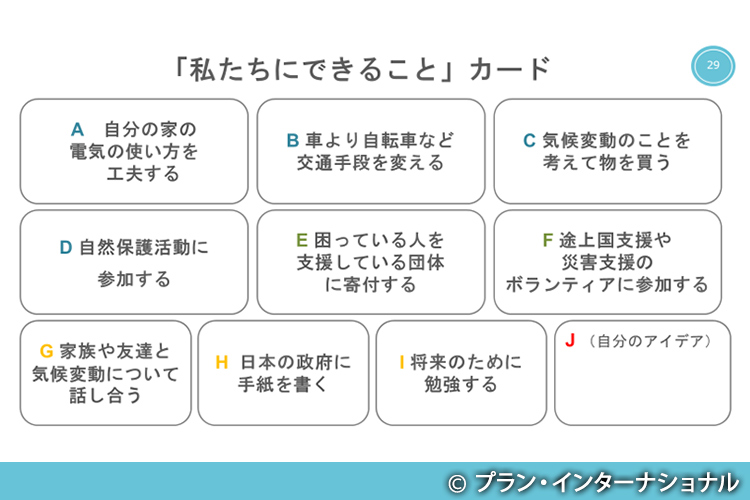

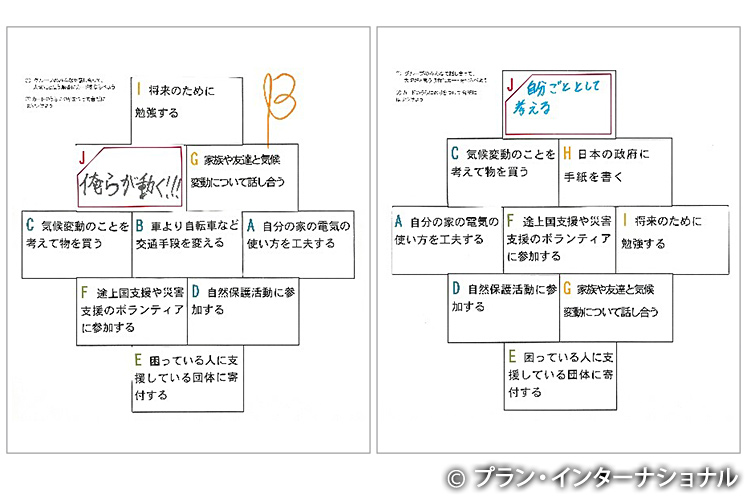

続いて、プラン・フレンズが用意した「『私たちにできること』カード」を使ったグループワークを行いました。参加者たちは2つのグループに分かれ、自分たちにもできる気候変動対策について優先順位をつけながら考える「ダイヤモンドランキング」づくりに挑戦。

「実践しやすさ」と「重要さ」でカードを分けたり、それぞれの考えを説明し合ったりと、子どもたちの議論は白熱し、大いに盛り上がりました。自分のアイデアが書ける白紙のカードには「自分ごととして考える」「俺らが動く!!」という頼もしい言葉も記されました。

10枚からなる「私たちにできること」カード

グループごとに考えたランキング

干ばつ危機下のソマリアでの活動事例をプラン職員が紹介

ワークショップの最後には、プランの道山職員が講師として登壇し、ソマリアでの活動事例を紹介しました。「ソマリアでは、乾燥に強いラクダは高価。安価なヤギや牛は干ばつが起こると弱って先に死んでしまう。ラクダが持てずヤギや牛を育てている貧しい人ほど、生計手段を失って困窮しやすい」と述べ、貧しい人々の方が気候変動の影響をより受けやすいと解説しました。また、干ばつのために避難生活をしている人々や教育現場の様子を映像で紹介しました。

放課後の補習クラスの様子(ソマリア)

ワークショップを主催したプラン・フレンズのコメント

今回のワークショップを通して、コロナ禍のさまざまな制約を経験しても、子どもたちの学ぶ力は健在であることを実感しました。初めて会った子どもたちがあっという間に打ち解けて、自分の意見を言ったり、他の人の意見を聞いてグループとしての案をまとめたりする姿に感動しました。

オンラインには全国各地の子どもたちが参加できるという良さがあり、対面には子どもたち同士の意見交換が活発になるという良さがあります。今後も両方の良さを生かした体験型の企画を考えていきたいと思います。

参加者の皆さんと

あなたの寄付で、誰かの人生に可能性が生まれる。

公式SNS

世界の子どもたちの今を発信中

参加者の声