(2023年07月25日更新)

世界には、日本が国家として承認している国が196カ国あります。そのうちの約7割に当たる150カ国が開発途上国に分類されます。「開発途上国」とは経済や産業が十分に進んでいない国を表す名称です。開発途上国のなかでも特に社会、経済、人間開発指数が最も低い国のことを「後発開発途上国」と言います。今回はこの後発開発途上国が抱える問題や定義について詳しくご紹介します。

後発開発途上国のカンボジアにて教育支援を実施

もくじ

格差のない公正な世界を目指して

後発開発途上国(LDC:Least Developed Country)とは?

国連開発計画委員会(UNCDP)の定める基準に基づき、開発途上国のなかでも特に社会、経済、人間開発指数が最も低い国のことを後発開発途上国と言います。後発開発途上国に明確な定義があるのをご存じですか。この見出しでは、後発開発途上国の定義について詳しくご説明します。なお、国土が海から隔絶され、国際市場への距離や物流コスト等の経済社会発展上の制約を抱え、地勢的に開発に不利な途上国を内陸開発途上国(LLDC)と言います。

後発開発途上国の定義

後発開発途上国の定義は、「国連開発計画委員会(CDP)が認定した基準に基づき、国連経済社会理事会の審議を経て、国連総会の決議により認定された特に開発の遅れた国々」

※です。後発開発途上国には、世界人口の14%にあたる11億人が暮らしています。

紛争や長期にわたる干ばつで食料危機に(ブルキナファソ)

2021年に、後発開発途上国として認定される基準が以下の3つに設定されました。

- 1人当たりの国民総所得(Gross National Income:GNI):1018米ドル(約14万5000円)以下(3年間平均)

- HAI(Human Assets Index):栄養不足人口の割合、5歳以下乳幼児死亡率、妊産婦死亡率、中等教育就学率、成人識字率を指標化したもの

- EVI(Economic Vulnerability Index):外的ショックからの経済的脆弱性を表すために国連開発委員会(CDP)が設定した指標

先進国と開発途上国との違い

先進国と開発途上国の区別は、どのようになされているのでしょうか。

内閣府では、先進国を「OECD加盟国。ただし、一人当たりGDPが1万米ドル(約140万円)以下の国(チリ、トルコ、メキシコ)を除く。」と定義しています。それを踏まえて、先進国以外のすべての国を開発途上国として定義しています。

世界銀行による分類では、開発途上国は「低所得国」「下位中所得国」「上位中所得国」の3つに分かれています。低所得国はG1人当たりの国民総所得(Gross National Income:GNI)が1005米ドル(約11万円)以下の国、下位中所得国は1006米ドルから3955米ドル(約43万5000円)までの国、上位中所得国は3996米ドルから1万2235米ドル(約134万5000円)までの国となります。

スラム街で暮らす15歳の女の子(インド)

国連によって「後発開発途上国」に分類されている国のほとんどは、世界銀行の分類では「低所得国」となります。

一方、開発途上国のなかでも特にG20に参加する中国やインドなどを中心に、著しい経済成長を遂げている国々を「新興国」(emerging countries)と呼んでいます。新興国は、日欧米などの先進国に対し、現在の経済水準はまだ低いものの、高い成長性を秘めた国々で、中南米、東南アジア、中東、東欧などの国々を指します。

1961年に世界経済の発展に貢献することを目的として「経済協力開発機構(Organisation for Economic Co-operation and Development:OECD)」が設立されました。日本が加盟したのは、1964年です。

そのOECDの開発援助委員会では、1人当たりの国民総所得など、いくつかの指標を基準にし、先進国や発展途上国を区分しています。

開発途上国はOECDが作成する援助受取国・地域リストに記載された国が該当し、このリストは3年毎に発表されています。

*OECDとは?

ヨーロッパ諸国を中心に日・米を含め38カ国の先進国が加盟する国際機関で、ここでは、1)経済成長、2)貿易自由化、3)途上国支援を目的とした意見や情報交換が行われています。

「途上国支援」については開発援助委員会(DAC)が設立され、政府間協力を実施しています。DACは、包摂的かつ持続可能な経済成長、国内及び国家間の平等の推進、貧困撲滅、途上国の人々の生活水準の改善を含む、2030アジェンダの実施に貢献するため、また援助に頼る国がなくなる未来のため開発協力・政策を促進することを目的に活動しています。

後発開発途上国とは具体的にどこを指すのか

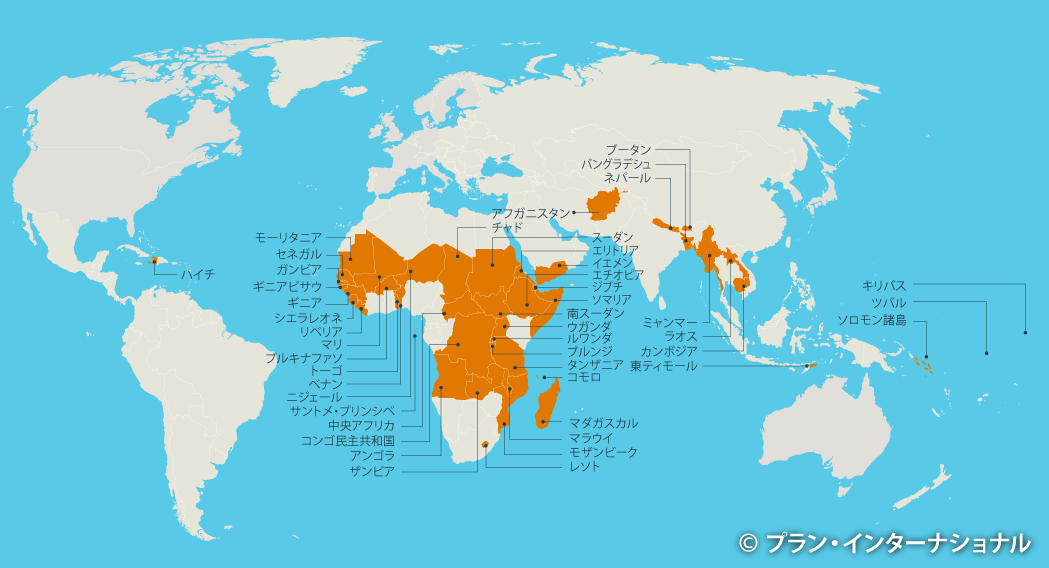

後発開発途上国は、アフリカやアジアの地域に多く、アフガニスタン、スーダンなどが挙げられます。

世界人口の14%にあたる11億人の人々が暮らす後発開発途上国。具体的には、どのような国が含まれるのでしょうか。2022年8月時点で認定されている後発開発途上国は計46カ国でうちの33カ国がアフリカ大陸、特にサハラ砂漠以南の国々に集中しています。アジアでは、ミャンマー、ネパールなど9カ国が含まれます。

| アフリカ(33カ国) | アンゴラ(2024年に卒業予定)、ベナン、ブルキナファソ、ブルンジ、中央アフリカ、チャド、コモロ、コンゴ民主共和国、ジブチ、エリトリア、エチオピア、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、レソト、リベリア、マダガスカル、マラウイ、マリ、モーリタニア、モザンビーク、ニジェール、ルワンダ、サントメ・プリンシペ(2024年に卒業予定)、セネガル、シエラレオネ、ソマリア、南スーダン、スーダン、トーゴ、ウガンダ、タンザニア、ザンビア |

|---|---|

| アジア(9カ国) | アフガニスタン、バングラデシュ、ブータン(2023年に卒業予定)、カンボジア、ラオス、ミャンマー、ネパール、イエメン、東ティモール |

| 大洋州(3カ国) | キリバス、ソロモン諸島(2024年に卒業予定)、ツバル |

| 中南米(1カ国) | ハイチ |

後発開発途上国の抱える問題の例

後発開発途上国の人々は、先進国からは想像がつかないようなさまざまな問題を抱えています。アントニオ・グテーレス国際連合(UN:United Nations)事務総長は、2022年に発表した声明のなかで、後発開発途上国が直面している問題として「不平等、飢餓、貧困、脆弱なインフラ、減少する資源をめぐる競争、不安と紛争」を提示しました。アフリカやアジアが抱える問題を地域別に紹介します。

アフリカの後発開発途上国が抱える貧困問題

後発開発途上国はサブサハラアフリカに33カ国存在しています。サブサハラアフリカとは、アフリカ州(アフリカ大陸に限らず島々を含みます)のうち、サハラ砂漠より南の地域で、地域別に貧困率の偏りが散見されます。サブサハラアフリカの人口の約半分の人々は、貧困の境界線である「1日約1.25ドル」以下の生活を送っています。また、この地域には、内戦や紛争、難民、干ばつによる飢餓、HIVとエイズをはじめとする感染症のまん延など、発展を阻害する深刻な問題を抱える国も多く、国際社会からの多大な援助を必要としています。国連安全保障理事会やG7サミットなどにおける議論でも、アフリカのこうした問題は国際社会の重大な関心事となっています。

難民キャンプで水を求める人々(スーダン)

アジアの後発開発途上国が抱える貧困問題

アジアはサブサハラアフリカに並んで極度の貧困層が多い地域とされています。後発開発途上国のうち、最貧国とされているバングラデシュの例を見てみましょう。

バングラデシュは、南アジアにある共和制国家で、首都はダッカです。イスラム圏国家のひとつで、都市国家を除けば世界で最も人口密度が高い国です。人口は世界第7位の約1億6365万人で、面積は、日本の4割程度の14万7千平方キロメートルです。

2022年のクリグラム地区の洪水(バングラデシュ)

バングラデシュは経済が着実に成長し生活水準も底上げされているものの、それと同時に経済格差が広がっており、依然として貧困率は約30%にのぼり、大勢の人々が苦しい生活を強いられています。特に非識字層、土地無し層、および賃金農業従事者における貧困率が高く、洪水が頻発する自然災害に脆弱な地域や少数民族が居住する地域には、貧困層が多く存在しています。

食料不足により、子どもたちは、衛生的な環境下で必要な栄養を摂取して健康に成長することができないため、乳幼児の死亡率も高い状態が続いています。また、貧困が一因で、子どもの教育が十分に行き届いていない実情があります。バングラデシュでは、約620万人の就学年齢の子どもたちが学校に通うことができていません。

後発開発途上国に対するプラン・インターナショナルの取り組み

世界75カ国以上で活動しているプラン・インターナショナルは、後発開発途上国において、経済成長の原動力となる教育機会の提供に注力するだけでなく、子どもや若者たちが、衛生的な環境で健康に自分の力で人生を切り拓いていけるようスキルを持つ若者たちを育成します。さらに、子どもの参加・保護、性と生殖に関する健康と権利の推進といった多面的な活動を展開しています。

後発開発途上国でのプラン・インターナショナルの取り組み

昨今プラン・インターナショナルが力を入れている活動のひとつが、「ロヒンギャ難民の識字教育」プロジェクトです。

ミャンマー南西部のラカイン州に暮らすイスラム系少数民族ロヒンギャは、国籍を奪われ、長年教育を受ける権利や自由に移動する権利などさまざまな権利を認められない生活を送ってきました。さらに、2017年8月に起きた暴動と軍の掃討作戦により、多くのロヒンギャがこれまで住んでいた土地を追われ、隣国のバングラデシュに逃れました。バングラデシュ南部コックスバザール県内にある難民キャンプに住むロヒンギャの若者のほとんどは、これまで読み書きや計算を学んだことがありません。そのため、薬や食品のラベルが読めない、キャンプ内の掲示板・配給情報を理解できない、詐欺や搾取に遭う危険が高いなど、日々多くの不都合やリスクに直面しています。

学習センターに通う少女たち(バングラデュ)

そのため、プランは、難民キャンプに住む15歳から24歳のロヒンギャの若者を対象に識字教育を行う学習スペースを開設しました。このプロジェクトに参加する若者たちの学習意欲は非常に高く、知識を習得することへの純粋な喜びの声が数多く寄せられています。プラン・インターナショナルは、現在このプロジェクトへの寄付募集を行っています。

格差のない公正な世界を目指して

現在世界では、かつてないほど格差が広がっています。2017年時点で、世界人口のもっとも豊かな1%の人が持つ資産が世界全体の資産の約33%に相当し、もっとも貧しい25%の人が持つ資産の割合は10%にすぎない

※ことが分かっていましたが、コロナ禍を経て状況はさらに悪化しています。SDG目標10「人や国の不平等をなくそう」を2030年までに達成させるためには、先進国に暮らす私たちがこの問題を自分事化して、課題解決のために何ができるかを考える必要があります。一人ひとりが、世界で起こっているさまざまな出来事に関心を持ち、募金活動など、自分にできる国際協力を心がけることが、世界を良い方向に前進させる力となるはずです。

運営団体

国際NGOプラン・インターナショナルについて

国際NGOプラン・インターナショナルは、誰もが平等で公正な世界を実現するために、子どもや若者、さまざまなステークホルダーとともに世界80カ国以上で活動しています。子どもや女の子たちが直面している不平等を生む原因を明らかにし、その解決にむけ取り組んでいます。子どもたちが生まれてから大人になるまで寄り添い、自らの力で困難や逆境を乗り越えることができるよう支援します。