- 国際NGOプラン・インターナショナル 寄付・募金で世界の女の子を支援

- 活動をみる

- 活動レポート

- ジェンダー平等を広めて、女の子たちの中学校教育を応援~ラオス~

ジェンダー平等を広めて、女の子たちの中学校教育を応援~ラオス~

アジア

ラオス

(更新)

【事業の背景】中学生の女の子を取り巻く環境

日本ではまだなじみの薄いラオスは、インドシナ半島に位置し、ベトナム、中国、ミャンマー、カンボジアと国境を接する内陸国でミャンマーと並ぶ東南アジアの最貧国です。

ラオスでは、外国からの資本による開発で経済成長が進んでいますが、その一方で、国内での貧富の差は拡大し、都市部から離れた地域は開発から取り残されています。プロジェクトの対象地域ボケオ県パウドン郡は、首都ビエンチャンから飛行機で北へ約50分、そこから陸路で約2時間の場所にあります。

ラオス地図

住民の80%がクム族などの少数民族で、国内最貧郡に数えられています。子ども、特に女の子の教育は初等教育で十分と考える人たちが多く、中学校は、郡全体でわずか10校しかありません。通学圏に学校がない子どもたちは親元を離れ、学校敷地内で生活しています。入学希望者に対して宿舎が不足しているうえ、多くの生徒が暮らしているのは、宿舎といっても親が竹で建てた小屋で、トイレや給水設備も整備されていません。思春期の女の子にとって厳しい衛生環境で、改善が必要な状況です。

粗末な宿舎に生徒が身を寄せあって寝起きしています

食事は自分たちで準備。食材は裏山からとってきます

また、ラオスの農村部には男の子を優遇する風習がまだ根強く残っています。ジェンダー平等の考え方は地域では知られておらず、中学校の教師でさえ女の子の権利を十分に理解していません。そのため、先生からの動機づけや学習面においても、女の子が日々の学校生活で男の子と同等に扱われることはありません。それが女の子の進学をより難しくしたり、進学意欲を奪うことになったりしています。

女の子たちは進学の夢が叶うか不安を抱えています

【ラオスで初めての試み】中等教育の現場にジェンダー平等の意識を

上記の状況を改善するために、当団体は日本政府のNGO連携無償資金協力を獲得して「ジェンダー平等促進を通した中等教育改善事業(第1期)」をスタートしました。 パウドン郡の中等学校10校すべての教師(約250人)、生徒(約4300人、うち女の子2000人)、地域のリーダーや生徒の親(約200人)、教育省職員(約10人)を対象に3年間にわたり、以下の活動を行います。

- ジェンダー研修

日常生活において男女間に権利の違いがないか、学校で女の子が差別やいじめを受けていないか、などの気づきから、ジェンダーとは女の子の権利とは何かを学ぶ機会を提供します。教育省職員、教師、PTAメンバー別々に研修を実施し、教師の中から20人を地域のジェンダー平等促進員として養成します。 - 生徒によるジェンダー平等のためのクラブ設立、活動支援

対象となっている10校で学年ごとに生徒たちのクラブが発足しました。生徒が自らジェンター平等を促進するための活動を企画し、実施できるように支援していきます。教師には生徒の導き方やクラブ運営手法を指導します。 - 新しい学生寮の建設

各期1校で寮、トイレ、調理室を男女1棟ずつ(各36人収容)建設し、施設の維持管理方法を指導します。既存の宿舎を含め、学校による宿舎運営も見直して生徒たちの生活環境を改善します。

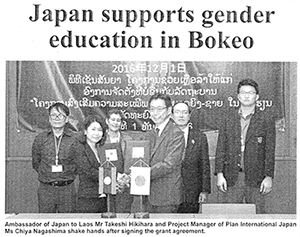

中等教育におけるジェンダー平等促進はプランにとってもラオス教育省にとっても初めての取り組みです。当事業に寄せられる政府の期待や注目は大きく、教育省中等教育局とのミーティングでは、局長が当事業への全面的な協力を約束してくださいました。2016年12月1日現地事業責任者として赴任した長島職員がビエンチャンの日本大使館で契約書に署名し、本格的な活動が始まりました。

対象校での打ち合わせの様子

現地英字新聞に掲載された署名式の記事

外国からの投資に湧くボケオ県

現地事務所は、ボケオ県の中心地ホアサイ市にあります。欧米からの観光客が多く、プラン職員の宿舎がある通りには旅館、旅行会社、レストランが軒を連ねています。街が急速に国際化しているのを感じます。そこから車で1時間も行くと中国企業が所有するバナナの一大プランテーションが広がります。

ここで生産されるバナナはラオス人の口に入ることなく、大型トレーラーに乗ってすべて中国へ運ばれて行きます。そのトラックが走る道路は中国政府の出資で中国企業が作っています。中国企業の進出が増えるにつれて中国人向けのホテルや商店が増え、そこで働いているのは中国人です。ラオスのインフラ環境が整備され、経済が発展するのは歓迎なのですが、現地の人々からはラオス人のための雇用創出や人材育成がほとんどない、という懸念が聞かれます。

パウドン郡に続く幹線道路沿いに広がるバナナ農園

ラオスの子どもたちがこの国の未来を担っていくために必要なのはやはり教育です。ひとりでも多くの子どもたちが性別を問わず、自分の可能性を信じて学び、知識や技術を身につけていける、当事業を通してそんな地域、学校づくりを目指しています。

関連リンク