- 国際NGOプラン・インターナショナル 寄付・募金で世界の女の子を支援

- 特集

- おしえて!プラン

- 【おしえて!プラン】少数民族の子どもたちに「教育」を

【おしえて!プラン】少数民族の子どもたちに「教育」を

( 更新)

「おしえて!プラン」は、プラン・インターナショナルの活動や報告に出てくる用語をわかりやすく説明するシリーズ記事です。

今回のテーマは「少数民族」。プランでは少数民族の人々に対して、活動分野のひとつ「教育」支援に取り組んでいます。ラオスを例にご紹介します。

Q.「少数民族」とは?

A.その国の人口の多数を占める民族と比較して、少数である民族のことを指します。

世界中でおよそ10億人※の人々が少数者グループに属している

、と国連広報センターが発表しています。

少数民族は世界中に存在しており、置かれた状況は国や地域によって大きく異なります。アクセスが困難な地域に暮らしていることも多く、国の支援が行き届かず、医療や衛生、栄養などさまざまな問題を抱えています。十分な教育を受けられず、貧困に直面している人も多くいます。

- ※出典:国際連合広報センター 「少数者の権利」

イフガオ族(フィリピン)

アジアの少数民族

外務省がウェブサイトに掲載している国ごとの基礎データに、民族に関する情報が掲載されており、アジアの数カ国を以下にご紹介します。「国民の一部なので少数民族という言葉は使わない」とする国もあるなど、その表現からも多様な背景が見て取れます。

国ごとの基礎データ「民族」

中国 漢民族(総人口の約92%)及び55の少数民族 ベトナム キン族(越人)約86%、他に53の少数民族 ラオス ラオ族(全人口の約半数以上)を含む計50民族 ミャンマー ビルマ族(約70%)、その他多くの少数民族 インドネシア 大半がマレー系(ジャワ、スンダ等約300種族)

- ※出典:外務省サイト(2021年6月現在の情報)

少数民族の子どもたちに「教育」を届ける

国の発展から取り残されがちな少数民族は、支援を必要とする分野も多岐にわたる場合が多くあります。なかでもプランが重視しているのは「教育」の支援です。

独自の言語を持つ少数民族の場合、学校で教わる公用語の習得に困難を抱えていることが多くあります。このことが教育や就職、収入向上の機会を狭め、貧困から抜け出せない原因になったり、搾取のリスクなどにつながります。そうして生まれた貧困の負の連鎖は、家族や地域にも波及してしまいます。

「教育」分野の支援は、少数民族の人々が貧困から抜け出し、自立した将来を手にするうえで大切なカギになるのです。

支援で建設された少数民族の小学校(ベトナム)

ラオスの少数民族の例

国によって背景もさまざまで、一概に語ることができない「少数民族」の事情。プランが活動しているラオスを例にご紹介します。

【ラオスの現状】

【ラオスの現状】

- 50の民族からなる多民族国家

人口の半数以上を占めるのがラオ族。ラオス語を母語とし、多くが都市部や平野部に暮らしています。

その他の民族がいわゆる少数民族。それぞれの民族の言葉を母語とし、多くが山岳地域などに暮らしています。 - 公用語はラオス語

学校の教科書はラオス語で書かれ、授業もラオス語で行われます。

このためラオスは、以下の課題を抱えています。

次々と新しい建物が建設されるビエンチャンの中心地

遠隔地での厳しい暮らし

少数民族の多くがアクセスの困難な遠隔地に暮らしています。雨季は道路が冠水し、乾季は土地が渇ききる、その生活は厳しいものです。

ラオス北部の山岳地域の村

ラオス語を話せない子どもたち

ラオス語のほかにおおよそ90種類もの民族独自の言語があるといわれています。ラオス語が分からないまま小学校へ行けば、授業についていけず中途退学につながります。

パクベン郡の子どもたち

幼少期の教育に力を入れ、言葉の壁を乗り越える

そこでプランは、小学校で行われるラオス語の授業についていけるよう、幼児期の教育支援を行うことにしました。村全体で子どもたちによい環境をつくっていくことができるよう活動をすすめています。

言葉の障壁をなくし、学校に通えるように

プランの活動

就学準備コース

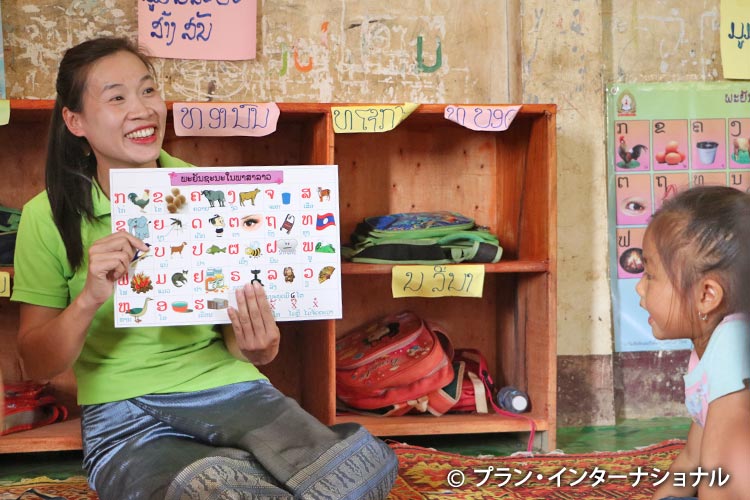

幼稚園のない村において、入学直前に短期間の就学準備コースを行います。子どもたちにラオス語を教え、集団生活がスムーズに送れるようにします。

教師トレーニング

ラオス語を話さない子どもたちに適切な授業ができるよう、幼稚園や小学校の教師の能力を強化します。

幼稚園の建設、教材支給

小学校の校舎を間借りしている幼稚園において、専用の教室を建設します。学習教材や図書を支給し、ラオス語の習得をはじめ、子どもたちが健全に成長できるよう環境を整えます。

保護者に「教育」の必要性を伝える啓発活動

「教育」の支援といっても、学校で子どもたちに勉強を教えればよいだけではありません。

自身も教育を受けずに育った地域の大人たちは、「畑に出て農作物を作る方がよい」 「勉強をしても役に立たない」と考え、学校を休ませて畑に連れて行ってしまうことや、中途退学させてしまうことも多く見られます。

しかし農作物を売買するときにも、読み書きや計算は役立ち、日々の収入にも大きく影響します。子どもたちの将来に役立つだけでなく、親を助けることにもつながると繰り返し説明し、根気強く働きかけを行います。

保護者への啓発セッション

「教育を受けられない」貧困が背景にあることも

教育を継続できない背景には地域の貧困も大きく影響しています。絡み合う問題を総合的に解決するため、生計向上支援や子どもの保護、ジェンダー平等など、国や地域の事情に合わせた幅広い活動が必要です。プランはこれまで、ラオスを含むアジア諸国で、少数民族の支援プロジェクトを多数実施してきました。

少数民族の子どもたちや若者を支援する

これまでのプロジェクト

教育支援で、貧困の「負の連鎖」を断ち切る

プランは、教育を受けて育った子どもたちが地域を変え、貧困から抜け出し、前向きに人生を歩んでいけるよう、人々に寄り添った長期的な活動を行っています。

今回はラオスを例に、少数民族の人々が抱える問題の一端をご紹介しました。しかし問題の背景は、貧困やジェンダー不平等、紛争など、国・地域よってさまざまです。

これからもプランは「誰も取り残さない」世界を目指し、最も必要とされる支援を届けられるよう、各国で少数民族の支援活動を行っていきます。

現在実施中のプロジェクト

現在、下記プロジェクトを実施しています。

若者の未来を変える

「ロヒンギャ難民の識字教育」プロジェクト(バングラデシュ)

現在、バングラデシュ南部コックスバザール県内にある難民キャンプに住むロヒンギャの若者のほとんどは、これまで読み書きや計算を学んだことがありません。そのため、薬や食品のラベルが読めない、キャンプ内の掲示板・配給情報を理解できない、詐欺や搾取に遭う危険が高いなど、日々多くの不都合やリスクに直面しています。

国際NGOプラン・インターナショナルについて

プラン・インターナショナルは、女の子が本来持つ力を引き出すことで地域社会に前向きな変化をもたらし、世界が直面している課題の解決に取り組む国際NGOです。世界75カ国以上で活動。世界規模のネットワークと長年の経験に基づく豊富な知見で、弱い立場に置かれがちな女の子が尊重され、自分の人生を主体的に選択することができる世界の実現に取り組んでいます。

SNSでも情報発信を行っています。

お気軽にフォローしてください

関連リンク

あなたの寄付で、誰かの人生に可能性が生まれる。

公式SNS

世界の子どもたちの今を発信中